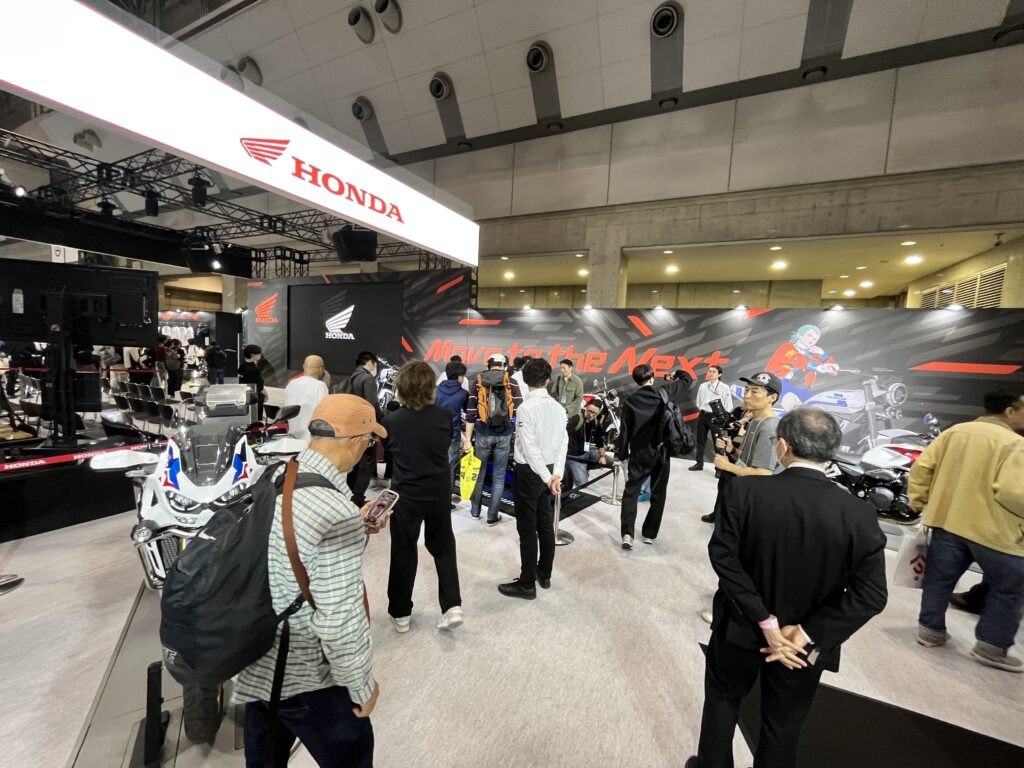

今日は東京モーターサイクルショーに視察に行きました。

以前行ったのはいつだっただろう?

前職の時かな?だったら20年以上前ですね。

そもそも、ショーを見るよりも出展する方が、レースも見るよりもやる方が好きなのです。

なのでかなりのご無沙汰です。

バイク業界は、かつての盛り上がりは無いとは言うものの、結構な人が来てました。

行ったのは特別公開日なので一般公開日よりも人は少ないはずですが、想像より人が多いと思いました。

インフルエンサーらしき人達がいたり、こういうショーだとカメラ小僧と呼ばれる人達が付きものですが、そういった方々が皆オッサンだったりしました。でも盛り上がっていましたね。

出展内容については、確実に技術が進んでいることは感じられましたし、各メーカーの出展内容も充実していて想像以上に見応えがありました。

業界の動向も何となく掴めたし、人的コネクションも広がって収穫アリ。

満足いたしました。