他と同じものでは当然ながら独自性は無い。

なので競争力となりにくく、価値となりにくい。

当たり前のことなのだけど、そういったことは学校では教えません。

独自性を持たれたら面倒だからでしょう。

皆に同じことをさせたら効率上がりますから。

そりゃそうですよね。

なので授業も、その成果を測る試験も、皆で同じことをやって、結果を単一の尺度で評価する。

その効率の高さと引き換えに、独自性とか希少性を失う。

ついでに主体性とか自律性とか、大事なものも失う。

何事もトレードオフですから。

でも社会に出ると、急に独自性や優位性を価値として提供することになるわけで、そりゃ困っちゃいますよね。

学生のうちは皆と同じことを求められて、それを16年とか継続するわけでガッチリ習慣化されています。

が、社会に出ると競合と異なるもの、より優れたものを創造しなければならない。

これ、我が国の教育の現場において顕著ですが、多かれ少なかれ他国にも見受けられます。

ただやはり日本はその傾向が強いかな。

しかし、そういった素養を伸ばす機会は学校にはほとんどありません。

既存の学校の価値観で言うと

「みんなやってんの?

じゃぁオレはソレじゃなくてもいいじゃん

違うことで勝負しよう」

という発想は面倒でリスクでさえあります。

評価されないどころか、怒られちゃったりします。

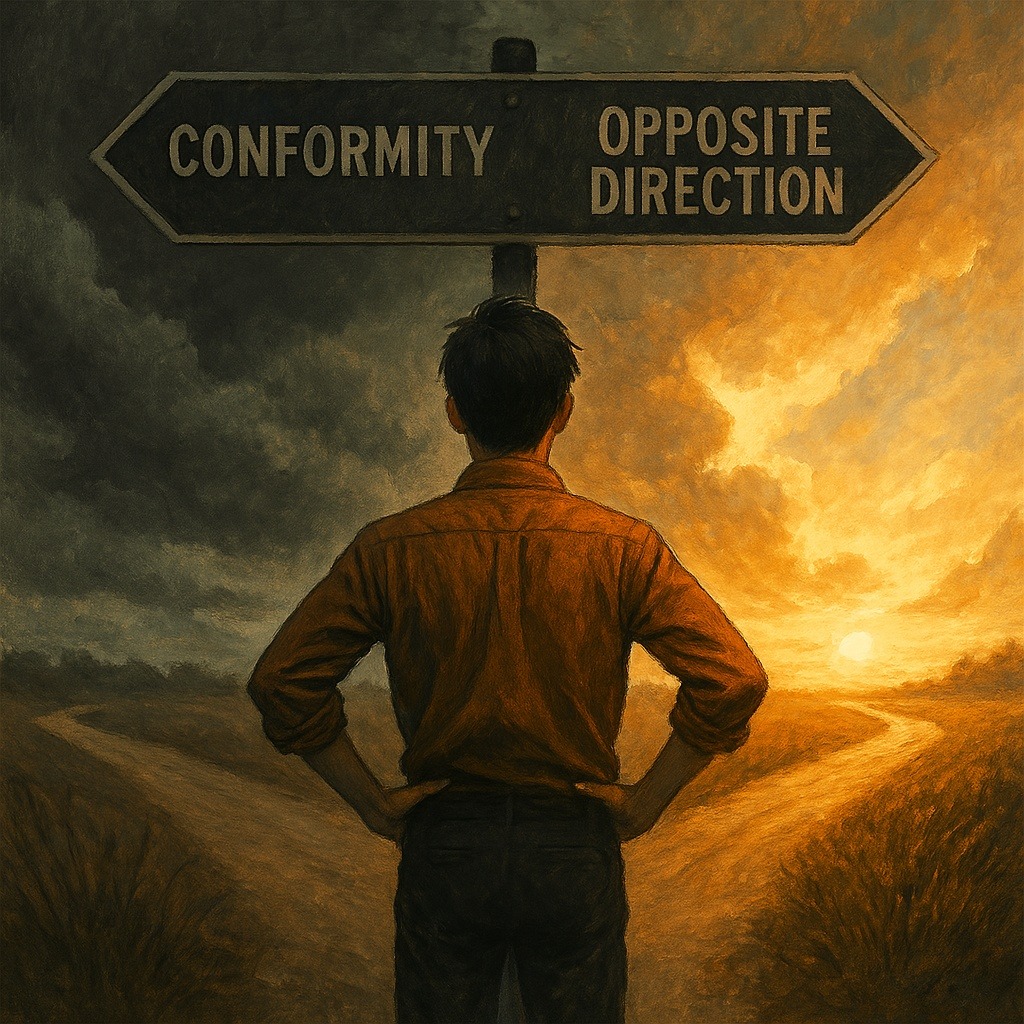

皆がやってるなら別のことを

面倒ならなおさら

大事なことは逆方向にあったりする。

それは、価値を形づくる考え方の一つ。

夢工房はそうありたい。