何かをやるときは、「さて、どうしようか」と考えるでしょう。

そこで方向性が決まれば良いのですが、未経験で新規の内容だったりするとなかなかそうはいきません。

そう、それは「やらないと分からない事」です。

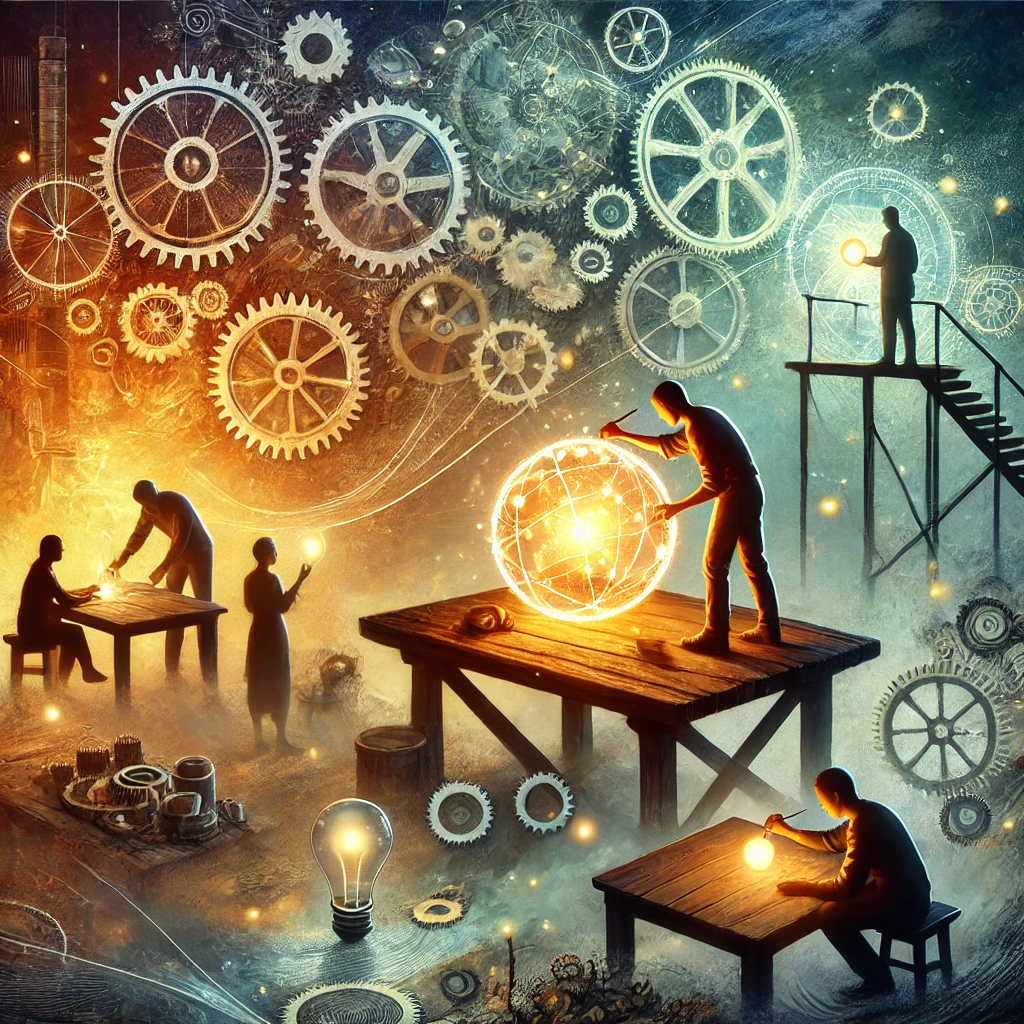

こういう時は、イメージが大事です。概念です。

広大な無限の可能性があるフィールドで、そのどこかに最適なものがある。

真っ白な地図のどこかに目的地がある、しかし距離も方向も分からない、といった感じです。

こんなとき、一発で目的地にたどり着くような「正解を出そう」というやり方は不適切です。

だって、方向性すら分からない未経験の状態で、一発で目的地に到達するわけはないからです。

さらにマズイのは、そういう思考になっているときは、手数を打たないことを前提にしていたりします。

そうなると、見当違いのところを、ずっと凝視するようなことになって、手が止まるか足が止まるか、はたまた頭が止まるか、いずれにしてもたどり着くのは「時間切れ」という結果です。

では、どうしましょう?

まぁこういったことは、人それぞれでノウハウがあるかもしれませんが…という前置きで。

まず最初に理解しておくべき事は、目的地にたどり着くためには、トライアンドエラーが必要だということ。

手数を打つことが前提です。

一発で決まるならそれが楽で良いのですが、楽をすることがゴールではありませんし、経験がないのに一発で決まる事なんて誰でもできるわけで、大して価値は無いのです。

さぁ、いきますよ。

「さて、どうしようか」

の後に来るのは「仮定」です。想像で妄想で暫定です。

そういった何かしらの指針を立てたら、まずやってみる。

これは「方向」を決めるということです。

その時、あまり小さくやらないことがポイント。

ある程度、ドーン!とやること。

なぜって、この段階でやることは、方向性を決めるための「試し打ち」で、何発か打つことが前提です。

なので、数発撃った結果を見て、違いが明確に分かることが好ましい。

ここで小さく撃ってしまうと、それぞれの違いは小さなもので、それが最適の方向なのか分からない。

大きく撃つと違いが分かりやすいでしょう?

それで方向を決めます。

要は、真っ白な地図の中心にある現在地から、どの方向へ行けば良いかが分かるってことです。

後は「距離」です。

この段階になったら、強弱を付けるとか、ちょっと変えてみるとか、最適化をすれば良い。

この時も、最初からチマチマやると変化が分かりにくいので、最初はドーン!と大きく変化させるのが良いでしょう。

そこからエリアを絞り込んでいく。

こんなふうにやっていけば、諦めなければいずれゴールにたどり着きます。

途中で諦めるか否かは、マインドセットの問題ですね。

これに関しては、エジソンの逸話があります。

エジソンは、電球のフィラメントに適した材料を見つけるために、5,000種を越える材料を試したそうです。

でもうまくいかない。

そこでジャーナリストが聞きました。

「エジソンさん、あなたは5,000回を越える失敗をしているのに諦めないのですか?」

エジソン曰く

「これは失敗ではない。私は5,000種の適していない材料を発見したんだぞ」

これなんかは、まさに今回の概念に近い思考です。

結局は、失敗したくないと思っているのか、成功したいと思っているのか、その違いだったりもするのでしょうね。

最後に。

ダメでも良いからやってみようとか、ダメでもいいから書いてみよう、というやり方をしていると、ダメなことをしたくないと思っている人には見えないことが見えたり、彼らには思い付かないようなアイデアを得られたりするのですよ。

それが違いを生むのは事実です。