本日1校目は、Albany Junor High School。

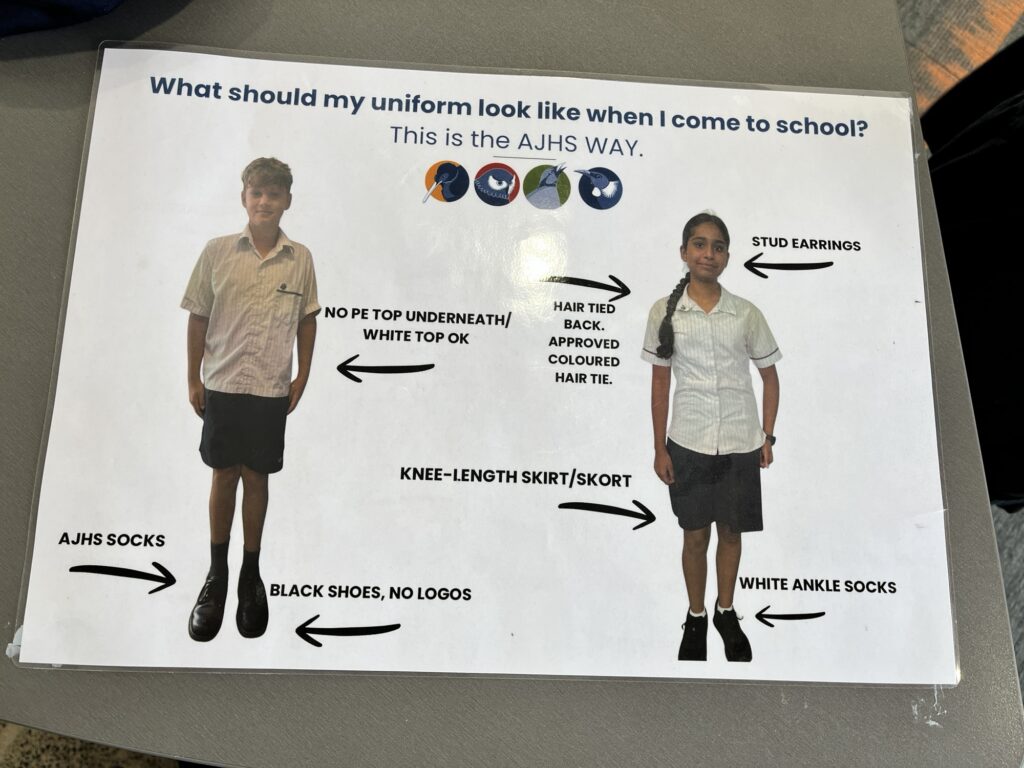

ここは11歳から15歳まで。日本で言うところの小6から中3でしょうか。

印象的だったのは、在校生を縦割りで4つのグループに分けて、別棟の教育棟に配置して、そのグループはさらに少人数のグループ、それは2人からなる「バディ」から構成されているという念入りな体制で、チームワークやコミュニケーションの醸成に力を入れていること。

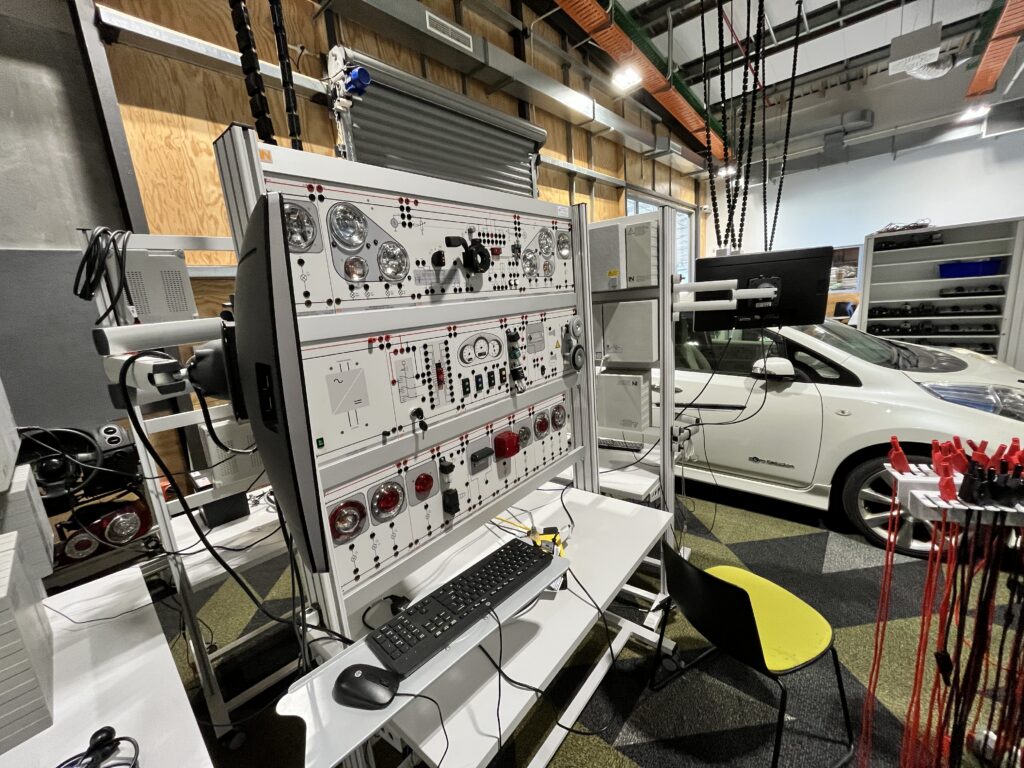

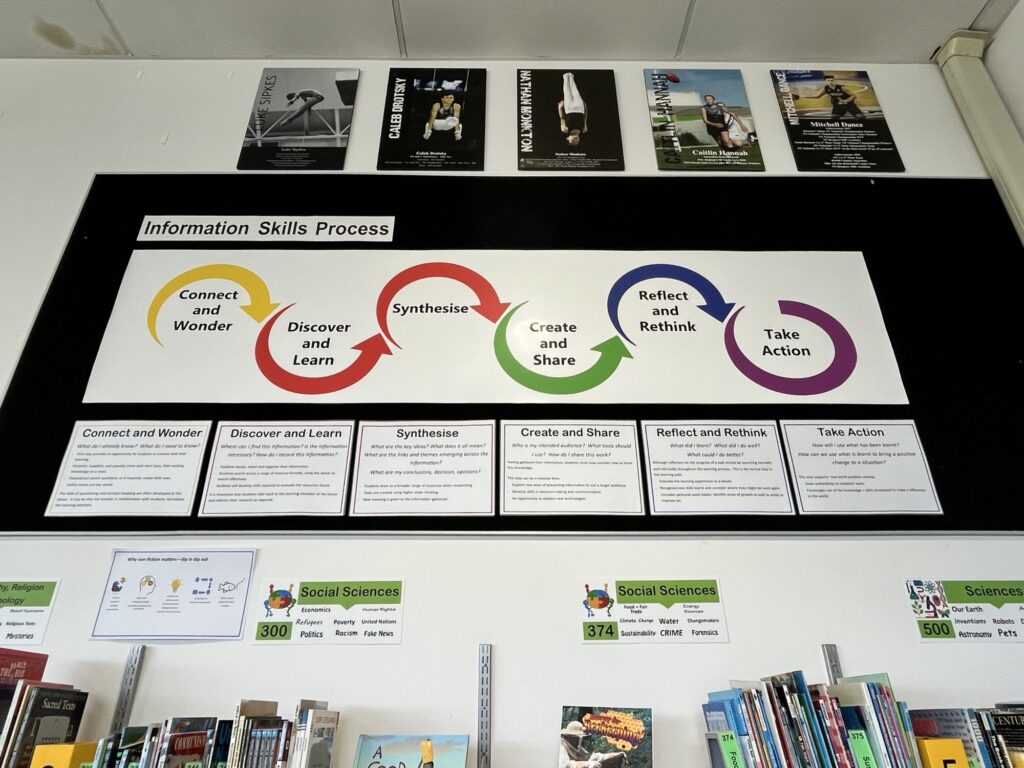

学習内容はプロジェクトベースドラーニング、ICTの積極的な利用、実践的な科目などがオープンスペースで展開されています。

次は、Bayview Kindergarten。

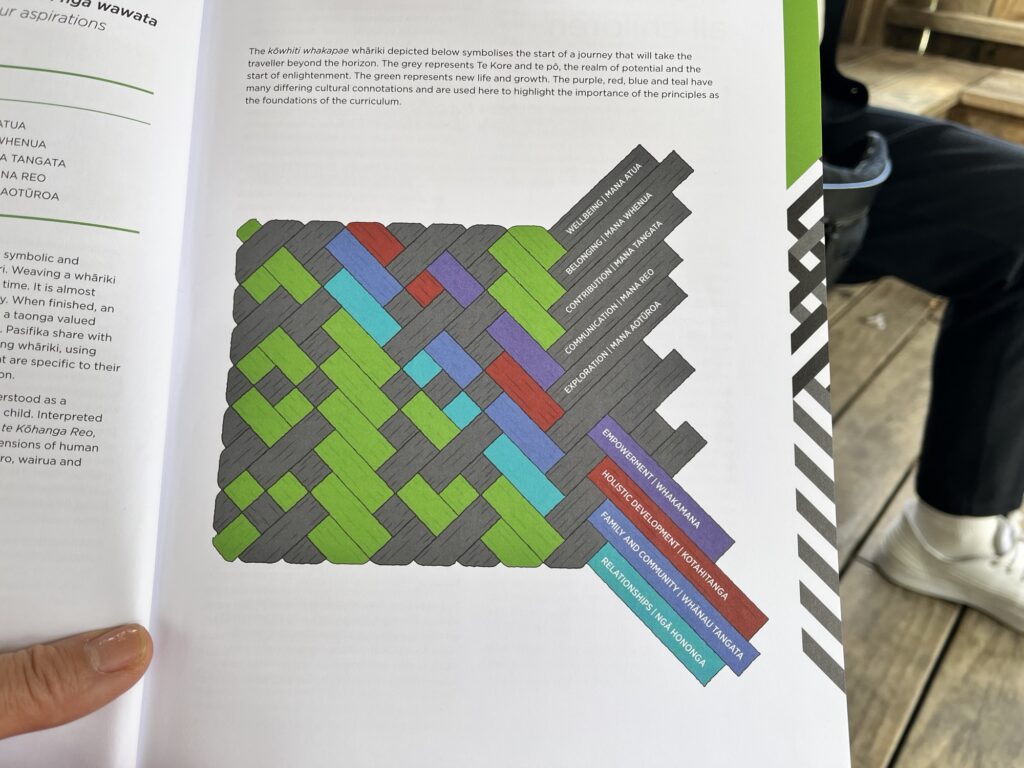

ここは読んで字のごとく 幼稚園です。恐らく日本の幼稚園とはかなり違うのではないかな。

ニュージーランドの幼児教育は、Te Whāriki(テ・ファーリキ)という国家カリキュラムに基づいていて、「子どもの主体性」を中心に設計 されていて、自由遊びが中心。マオリ文化含む文化の多様性の尊重を重視しているのも特徴です。

最後の学校視察は公立の小学校。Gulf Harbor School です。

ここは先生も生徒も明るく楽しく元気にやっています。

が!英語を含めた語学、算数、理科、社会科学、サイエンスなどなど、かなり多様な内容を、グループによる探求型の授業で展開しており、その底には、失敗や困難から学ぶのだ!という先生方の信念が流れていました。

最後は現地のクルマ屋さん。ここも30年くらい現地で頑張っている方でした。

詳しい内容は紹介しませんが、お話は大変参考になりました。

ここまで色んな学校を視察して分かったことの一つは、思想というか、ゴールが、哲学が一貫していること。

そして、やり方は自由ということ。日本の課題が明確化された気がします。