理想を、夢を実現するために努力していると

「現実から逃げるな」

とか言われることありませんか?

余計なお世話ですよね。

現状が納得できないので

理想を立てて実現するために努力する。

これは「逃げ」ではないでしょう。

では仮に

言われたとおりに現実を見るとして

一体何をすれば良いのだろうか。

身の丈に合ったことをすれば良いの?

今できることをやれば良いのか?

それをやり続ければ良いの?

それでは成長が無いのではなかろうか?

そもそも、「現実から逃げるな」とは

何のためのアドバイスなのでしょうね?

誰をどうしたくてそんなことを言うのでしょう?

そもそも

「現実から逃げるな」

などと言う人間と関係を持って

その影響を受ける環境にいること自体

当人にとっては良い事ではないのではないかと思ってしまう。

「現実から逃げるな」

の前に

「夢みたいなこと言ってないで」

と付く場合もありませんか?

「夢みたいなこと」を言っていてはいけないの?

まぁ、行動が伴ってないならそうも言いたくなるのは分かりますが。

「自助論」という100年以上前に書かれた偉人伝のような本があります。

昔の成功者達が

みんなが無理だと言うことをやって

ヘマこいて

ヒーヒー言って

諦めずに頑張って成功したという内容です。

この本の本質の部分は今も何ら変わらないでしょう。

身の丈に合わない理想を実現しようとするからヒーヒー言うのですよね。

で、諦めずに頑張ると成功するって前例があるわけですよ。

じゃぁ、夢を見て、実現するために頑張るって正解じゃないですか。

過去に「好きなことを仕事にすると辛いぞ」

とアドバイスをくれる人がいました。

実際にクルマの開発を仕事にしてみたら最高に楽しかったですね。

まぁ、大変な仕事なのは間違いないですけど。

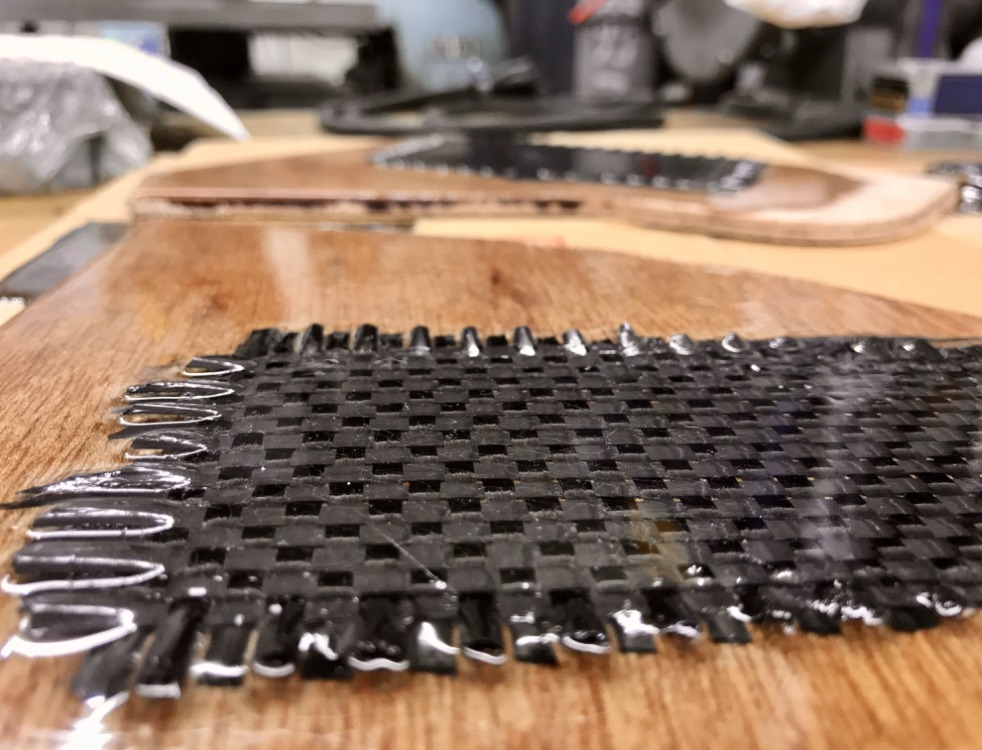

今や世界最大の大会”Formula Student Germany”には2008年に出場しました。

夢見て良いんじゃない?

今年は久々にエントリーしましたが、コロナ禍で中止となってしまいました。

きっとそのうち再度チャレンジ!