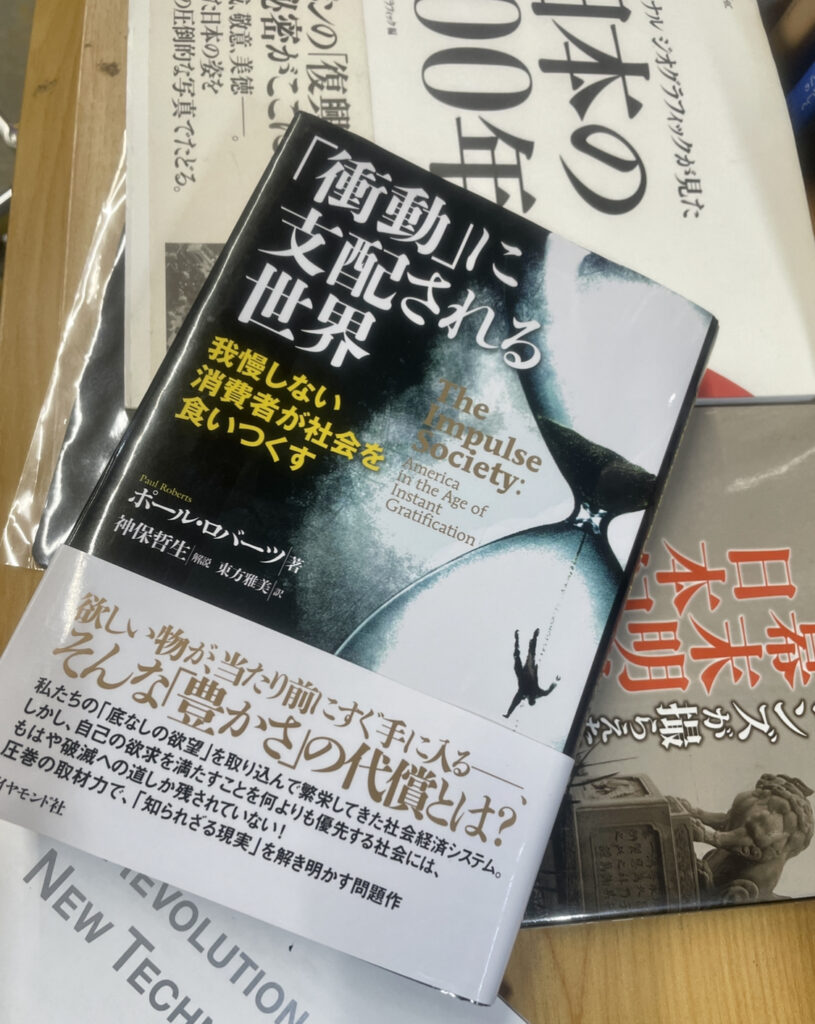

「衝動」に支配される世界

読了しました。

空き時間にチマチマ読んでたので

1ヶ月もかかっちゃいました。

この本、ポール・ロバーツという

ジャーナリストが書いたドキュメンタリー

なのですが

グローバリズムとか

インターネットを通じた便利な消費社会

それに関わるマスコミや政治

そしてそれらの環境で

衝動的に消費する消費者(ごく普通の人々の行動です)

という

難しい環境にハマっている

現代アメリカの困難を描いた作品です。

なぜアメリカが今のような

強烈な格差社会になっているのか

なぜそれが変えられないのか

というのがよく分かりました。

マスコミの報道やネット上の情報では

どうも原因がよく分からなかったので

どうしても知りたかったのです。

この複雑怪奇な状況

ちょっとした感想文などで

簡単には表現できませんのであしからず。

読んでいて、1、2年くらい前の著作なのかな?

と思っていたのですが

実は7年前。

現在のアメリカは、出版当時同様

今だ難しい状況にあるということですが

何とか脱してほしいものです。

実は日本も着実に同じ轍を歩んでいるというのも

嫌というほど感じます。

で、そのまま行くとどうなるのか

というのは

この本に明確に書かれています。

簡単に言うと

格差は開いて

「経済は回るけど社会は回らない」

という状態です。

「経済は回る」

というのは、みんながお金持ってる

ということではなくて

国内の産業は衰退して仕事は無くなって

みんな貧しくなって中間所得層はいなくなって

国民は精神的に分断されてコミュニティは消滅して

でも

デカイ企業は超儲かる!

みたいな感じです。

国民性の違いなどはあれど

同じようなシステムで

似たようなことをやって

似たようなことが起きているので

似たようなことになる可能性は高いと思います。

自分自身の行動を振り返っても

「ああ、このままじゃダメだなぁ」

と思います。

そんな状況を考えると

我が政府が

「新しい資本主義を…」

と言い出したのも理解できます。

本書には、解決策が提示されているのですが

そこを読んで思ったのが

「昔の日本人の価値観なら

こんな問題は起きないな」

ということです。

「昔の…」

ということは

「今の」価値観のまま行くとダメだ

ということなのですが…

まぁ、ダメでしょう。

でも、何とかしないと。

昨日の記事に教育勅語を引用したのは

実は、著者が示した解決策を見ていて

「教育勅語の内容みたいだな」

と思ったのもあるのです。

たぶん、その辺に脱出口がある。

ヒントは得たのでOK!

読んで良かった。

今回の記事

「何が問題なのかハッキリ言えよ」

ってな感じでしょうけど

それが簡単に言えたら苦労しないのです。

興味のある方は、ぜひご一読を。

ところで

古き良き日本の道徳観念というのは

実は凄く良くできていて

根底の大事な部分をしっかり抑えられているんだなぁ

なんて、この年になって感心したりしています。

ま、それだけ不勉強であった

ということなんですけどね。