今日は視察の2日目。学校3か所とクルマ屋さんに行きます。

1か所目は、Pakkuranga College。

カレッジとは言っても、年齢層は13〜18歳。

実技科目に強い公立高校です。

進学はもちろん、自動車整備、金属・木工加工、音楽、建築、調理など、実に多様な内容を学べます。

2か所目は、Mount Albert Grammar School。

100年の歴史を持つグラマースクールで、学業はもちろん、ラグビーでも有名な公立高校です。

髪の色や髪型から、厳しい校則があり、人格形成を含めた質の高い厳格な教育を特色としています。

もちろん校舎も立派。

そして、受け入れ担当の方が、このブログを見てくださっていてビックリ!

3か所目は、自動車整備工場。

現地の自動車事情を知る大変良い機会を頂きました。

本日最後は、Unitec, Mt Albert campus。

ここは巨大な専門学校で、いわゆる高等教育機関。ポリテックってやつです。

学生も10代から60代の再教育まで様々。

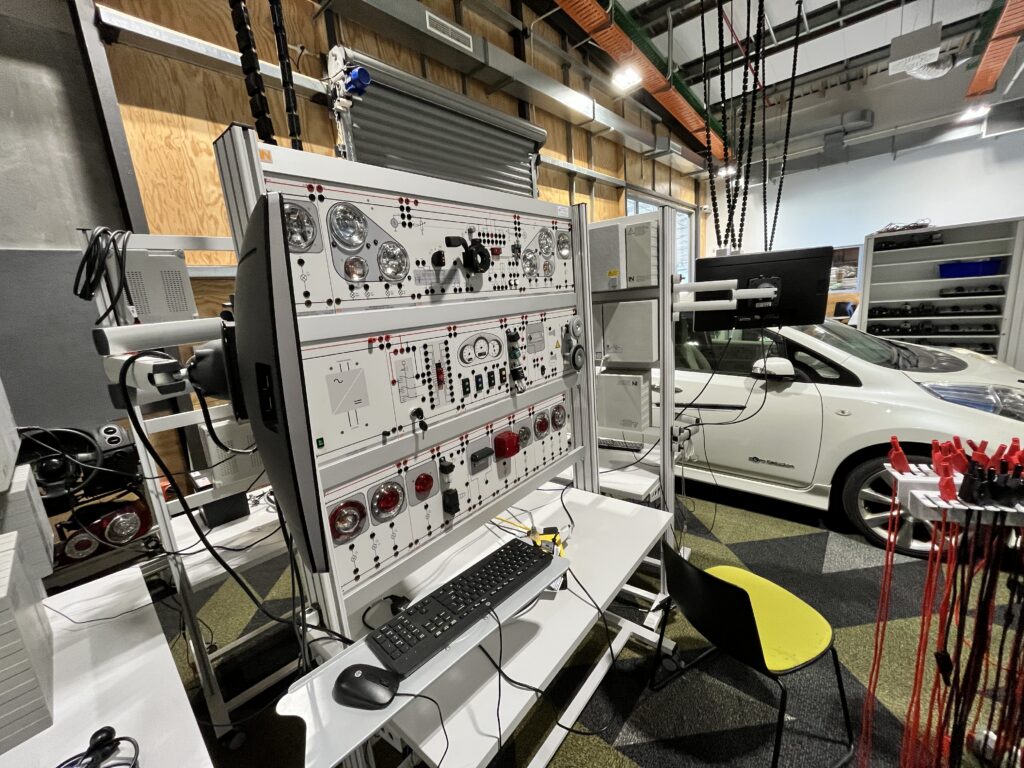

今回は自動車整備課を見せてもらったのですが…これが実に凄かった。

設備が入っている建屋は実に巨大で、エンジン、トランスミッションから電装、板金塗装まで、あらゆるトレーニング施設が収められています。

自動車の他には、アートや医療、建築やアート、ITまで、多様なコースが用意されています。

今回も、受け入れてくれた全ての学校が、フレンドリーで大変協力的なのが印象的でした。

明日は、ちょっと低年齢層の学校にお邪魔する予定です。