恐らく大学生が関わるアクティビティで

これほど大がかりなものは無いのではないかと思います。

他にも色々あったら良いのですが。

まず車を作るのが大変

しかも毎年新車を作る

もちろん性能を出すのも大変で

上手に乗るのも大変だし

設計技術やコスト管理、プレゼンテーションも競う

海外に車を持っていくのも

現地で移動するだけでなく

物資調達もしたり

必ずと言って良いほど起きるトラブル解決

当然ながら、これら全てを安全に遂行しなければならない

チームのモチベーション維持や運営の工夫

後輩の育成や技術継承

スポンサー集めも超重要!

業界の人からすれば

「どうせたいしたことないだろ」

とか

「しょせんは学生レベルだろ」

とか思うかもしれません。

現に業界にいた私はそう思ってました。

すみません。

でも、実際を知ると

性能はかなりのものだし

20歳前後で未経験の連中が

勝つんだ!勝つんだ!

と限られた環境で毎日頑張るわけですよ。

卒業までの4年間。

授業もあるのに。

恐らく一般の学生に

「やれ!」

と命令してもできないでしょうね。

逃げ出します。

それを自ら好き好んでやるわけですよ。

「お前はジョン万次郎かっ!?」

と言いたくなります。

Formula SAEは凄いイベントです。

こんな大変なことを自発的にやる魅力があるのです。

経験した連中は

きっと明るい未来を築く一助となってくれることでしょう。

技術は人なり

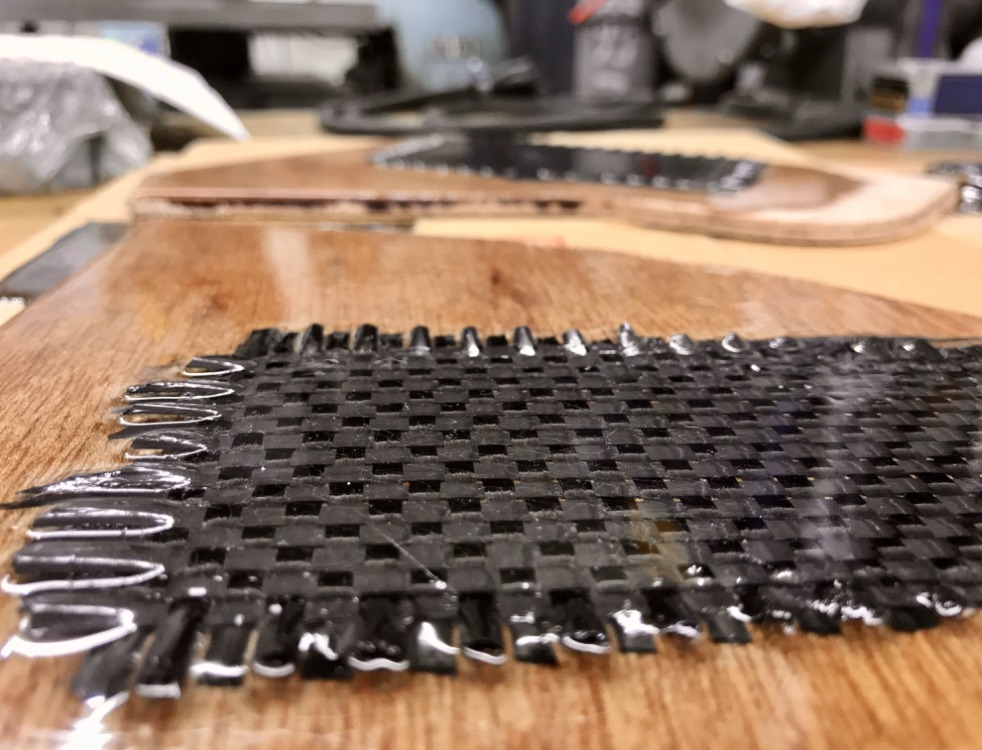

ゴリゴリ設計中