学生は色々やりたいことがあったりするでしょう。

そこでが陥りやすい間違いが今回のネタです。

学生に限らないかもしれないけど。

「なぜやらないの?」

という問いに対して

「できないから」

とか

「やったことがないから」

という答え。

一見もっともそうですね。

多くの場合、本当の答えは

「やりたくないから」

ではないでしょうか。

できないからやらない

できるようになったらやる

一見、凄くまともでもっともな気がします。

でもこれ、凄く変な理屈なのです。

やったことがないことは、やらない限りはできるようにならないから。

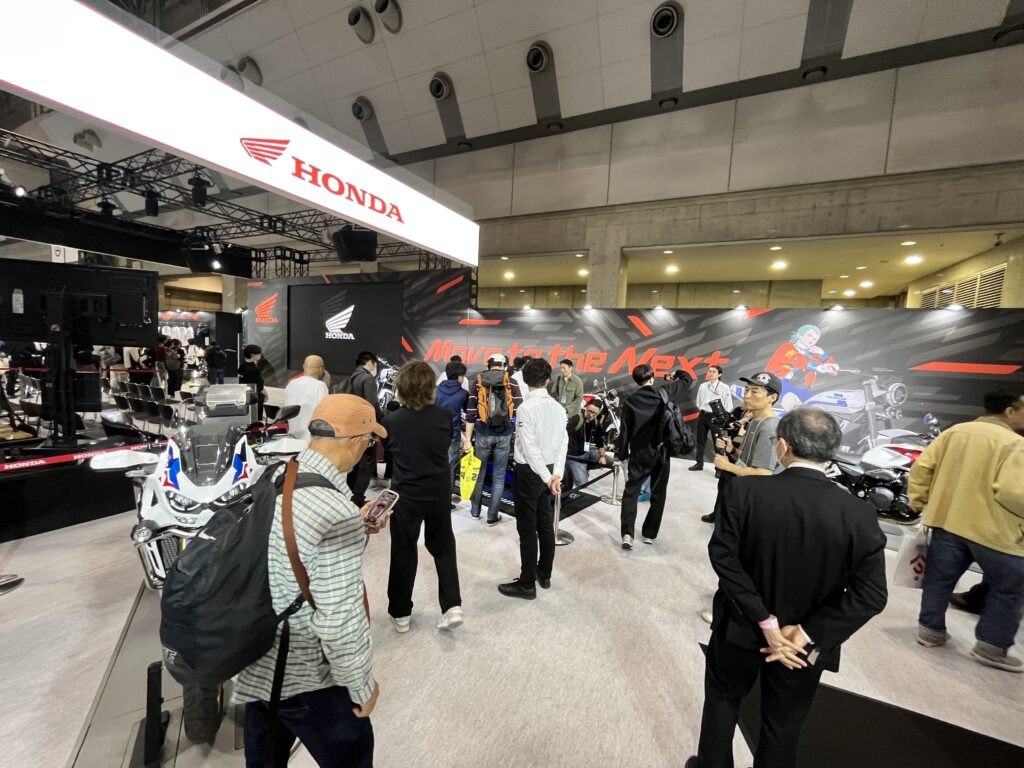

夢工房の学生達がやってるレーシングカー関連なんかは、凄く分かりやすい例です。

授業でどんなに一所懸命学んでも、車を作れるようにはならないでしょう。

座学や実習、実験などでは分からない事が多すぎるからです。

実際にやらないとできるようにはなりません。

クルマを構成する小さな要素であれば、それなりに理解することはできるかもしれません。

であれば、そういう感じで色々な小さな要素を学んで、それらを組み合わせればクルマが…

できませんよ。

この辺が大きな勘違いをするポイントなのですが、小さな要素を合体すると最終形態の製品になる?

なりません。

順番が逆だからです。

最終形態、つまりどのようなクルマにしたいかによって、構成する要素がどうあるべきかが決まるわけで、その逆はあり得ません。

「あり得ない」というのは言い過ぎかもしれませんが、仮にそのような要素から組み上げるプロセスでクルマを作るとどうなるか?

当然ながら

「こんなんなっちゃった」

というクルマになります。

想像が付きにくいかもしれませんが、恐らく、というか、ほぼ間違いなく…

見るも無惨な、滑稽な見た目の、何に使うか分からない、奇妙なクルマになるはずです。

個別の要素は優れていても、何のためなのか明確でない要素を組み合わせていったら、訳が分からないものになるのは当然なのです。

素晴らしい部品を組み合わせていったら、素晴らしいクルマができあがると思いましたか?

残念でした。

そもそも最終形態のクルマとしてのゴールが無い状態で、個別の部品に良いも悪いも無いのです。

あえて言うなら、目的の無い部品は良いものではありません。

だって目的が無いのだから、評価指針自体が無いのです。

そんなものを組み合わせたところで、良いものになるわけはありません。

これこそ「やってみないとわからないこと」です。

やるべきだと思ったことをまずやってみる。

すると必要なことが分かる。

やるべきだと思ったけど、まずは色々と細かいところから…

それはあまりに遠回りというか、取り返しがつきません。

それが習慣化すると修正が難しいし、時間は戻せないから。

恐らくその辺は、個別の科目を生真面目に学ぶ経験をしてきた学生達には理解しにくいところだと思います。

これ、学校の勉強だって一緒だと思うのですけどね。

個別の科目の出来が良かったり、さらに言うなら、学歴が立派だったりすると素晴らしい将来が待っているような気がしますものね。

成績が良かったり、学歴が立派だと将来の選択肢が広がる…とか最近でも言ってる人がいますが、それに対しては疑問を感じます。

確かに昔はそんなこともあったと思いますけど、そんなの20~30年前に終わっちゃってるはずなのです。

好きなことを突き詰めた結果、成績が良かったり立派な学歴を手に入れていたりすることはあるでしょうけどね。