バイクの予約をした数日後、レンタル会社から今回の予約は受けられないとの連絡が来た。

今回のツーリングは年越しなので、日本は冬だが、南半球のオーストラリアでは夏。

北部(赤道寄り)は雨期で、道路が冠水して寸断されることがある。

それは南北を結ぶ大動脈であるスチュアート・ハイウェイでも同様で、その時期のそのルートでは貸せないとのこと。

というわけで、縦断ルートは断念せざるを得なくなった。

仕方ないのでルートを変更することにした。

レンタル会社は、オーストラリア大陸東端のブリスベンかシドニーから出発して、メルボルンに行くルートを勧めてきた。

ここは海沿いを走れば景色が良くて快適だと。

しかし、内陸の赤い荒野、アウトバックに行ってみたかったのだ。

快適な思いをしに行きたいわけではない。

海は日本にもあるが、アウトバックは無い!

過去20年近く、学生に付き合って毎年オーストラリアに行っていたけど、メルボルンやアデレードといった都市部もしくはその近郊のみで、内陸部に足を踏み入れたことは無かった。

アウトバックを知らないままでは、本当のオーストラリアをまだ分かっていない気がしていたのだ。

当初縦断ルートを計画したのは、大陸縦断そのものに魅力を感じていたのだけど、そこにはアウトバックに足を踏み入れるという目的も含まれていた。

きっと何も無くて過酷なルートなのだろうけど、どのくらい何も無くてどのくらい過酷なのか知りたかった。

ちなみに、アウトバックの未舗装路を走行する場合、燃料か水のいずれかが無くなると死ぬと言われている。

今回は舗装路しか走行しないけど、その雰囲気を味わえるルートを取ろう。

いずれ挑戦する縦断のための情報収集にもなるはず。

なので、シドニーよりも距離が長くなるブリスベンを出発地として、可能な限り奥地に入り込んでからメルボルンに向かって南下するルートを取ることにした。

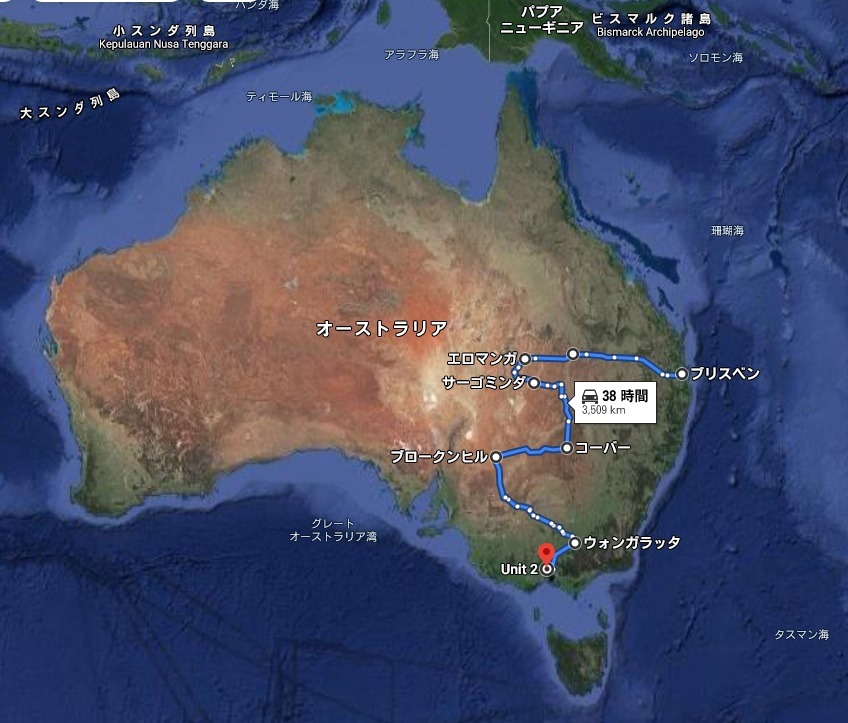

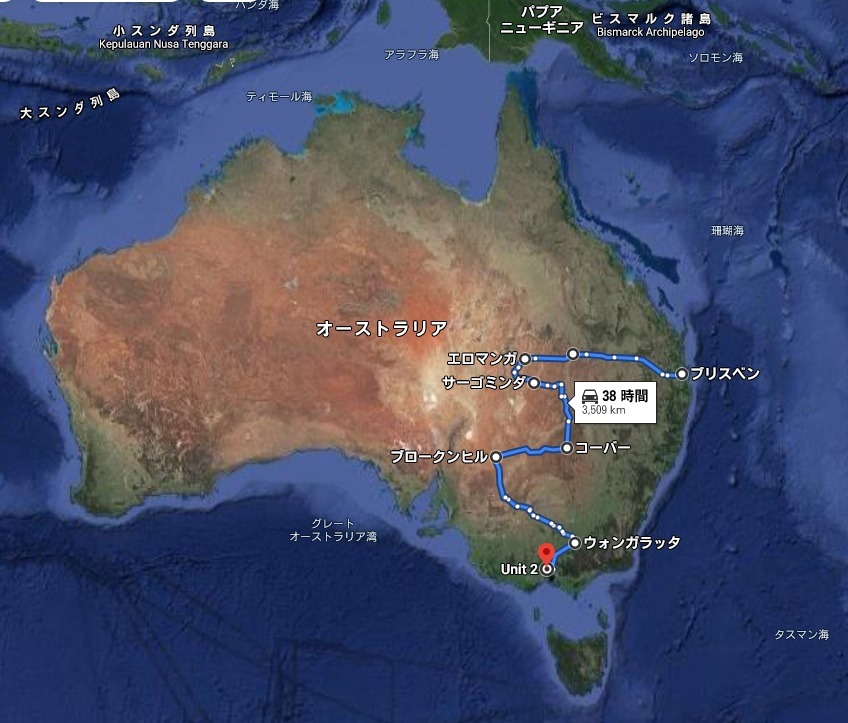

具体的な走行ルートは、Googleマップを使って、1日に可能な走行距離に対して給油ポイント、宿泊ポイントを探りながら決めていった。

結果、総走行距離は3500kmで縦断より長くなった。これを1週間で走りきる計画。

飛行機の往路は、成田-上海-メルボルン-ブリスベン、復路はメルボルン-上海-成田というルートに変更。

新たに設定したルート

新たに設定したルート

できるだけ奥地に行くために、オーストラリアの中で海から最も遠い町と言われるエロマンガを経由地にした

赤茶けたところがアウトバックと呼ばれる砂漠地帯で人はほとんど住んでいない

周囲の緑色の部分にほとんどの人口が分布している

ライディングの装備は今回の準備で悩んだ唯一のポイントだった。

これは出発当日まで悩んでいた。

ライディングウエアはかさばるから余計なものは持っていきたくないが、場所が場所なので想定外の場合の対応ができない。何せ一度出発してしまったら、ほとんど人がいない場所を走り続けるのだから。

日本国内のように、何かあったら付近の町で何とかする、というような考え方はできない。

現地は夏とはいえ、1日の温度差が激しいはず。

経験上、夏のメルボルンは1日のうちに20度くらいの寒暖差がある。

ただし、今回はもっと緯度が高い北方(つまり赤道に近く、暑い)に行く。

アウトバックに突入すれば気温は45度を超えるかもしれない。

さらに雨期かもしれないというところがポイント。

事前に現地人から「夏のブリスベンは降るぞ。レインスーツは絶対必要だ」という話を聞いていた。果たしてどのような装備で走るべきか。

暑ければメッシュのジャケットが最適だが、気温が低ければ、ある程度の防風性や耐寒性を考えた物が必要だし、雨が降れば防水性が必要。

限られた日程の中でで距離を稼ぎたいから、できれば雨が降ろうが晴れようが走り続けることができる装備であれば荷物も最小限になり理想的。

結局、走るのは朝から夕方、つまり気温が上がり始める前から最も気温が高いピークを過ぎた時間帯なので、基本は日本の夏装備で良いだろうというのが結論。

よって、日本の真夏でも対応できる装備とした。

ただし、雨が降っても短時間で対応できるように、下はゴアテックスのライディングパンツとブーツにして、上はメッシュのライディングジャケット。これなら急に雨が降ってきてもレインスーツの上だけを羽織れば良いし、もし気温が低くても、ジャケットのインナーライナーを着けて、その下にフリースジャケットを着れば何とかなるだろう。

ちなみに、距離を稼ぎたければ夜も走れば良いではないか、というのはオーストラリアでは通用しない。

ヘッドライトの明かりめがけてカンガルーが飛び込んでくるからだ。

走行中に衝突したら死んでしまう。もちろんこっちが。

あと、必要な装備は何だろう?

工具くらいだな。

そうそう、毒を持った生物がいる土地だからピストン式のポイズンリムーバーと、灼熱のアウトバックで身動きが取れなくなったときのために、アルミ蒸着シートのエマージェンシーブランケットを持って行こう。

持ち物のパッキングはどうするか。

普通の旅行のようにスーツケースで移動して、バイクの受け取りに行き、そこでスーツケースの発送を頼み、バイクの返却ポイントで受け取るということもできるにはできるが、日程通りに受け取れる保証は無いとのこと。それにそもそもスーツケースに全ての荷物は入らない。

というわけで、荷物はツーリング用のバッグに詰め込んで持ち運ぶことにした。

持ち物は徹底的に減らす。

着替えなどはかさばるので、2、3セットあれば良い。毎晩洗濯すれば良いのだ。夏で乾燥しているのだから乾くだろう。それに、毎日走るだけなので他にやることは無い。朝起きて、朝飯食って走って、昼飯食って走って、晩飯食って寝るだけだ。その繰り返し。余計な物は必要無い。

走行に集中して距離を稼ぎ日程内に走りきるために、可能な限り余計なことはしない方針でいこうと決めた。

基本的には写真を撮るために停まることもできるだけしないことにする。よって、デジカメは必要無い。しかし、なぜか撮影用のドローンは持って行くことにした。

あと、ヘルメットをどうやって持って行くかも問題。

バッグに入れて預け入れ荷物にすると、恐らく飛行機の積み降ろし時に、落としたり投げたり、積み上げられたりされる。

以前、一度だけ海外にヘルメットを持って行ったことがある。その時は、ダッフルバッグに入れて機内持ち込み手荷物とした。ヘルメットは機内持ち込みでも問題ないはずだが、たまに文句を付けてくる航空会社もある。まぁ、その時はその時だ。

今回オーストラリアまで利用する中国東方航空もオーストラリア国内で利用するジェットブルーも、預け入れ荷物は23kgのバッグ2個まで無料だったので、荷物は機内持ち込み1つと、預け入れ2つの合計3つにした。移動時は、この3つを持ち歩くことになる。

1つめの預け入れ荷物は、大型(82L)で筒状のツーリング用防水ドラムバッグ。これにはメインの物資を入れて、走行中はタンデムシートに載せる。

2つめの預け入れ荷物は、折りたたみ式のダッフルバッグ。渡航時には、ブーツやライディングウエアなどのライディングギアを入れておく。これは現地に着けば用済みなので、畳んで収納すればいい。

機内持ち込みの手荷物は、容量30Lの防水のツーリングバッグ。渡航時にはヘルメットを入れるが、乗車時には畳んで収納しておけば良いし、荷物が増えた際にもサブバッグとして対応できる。

よし、何とかなりそうな気がしてきた。

つづく