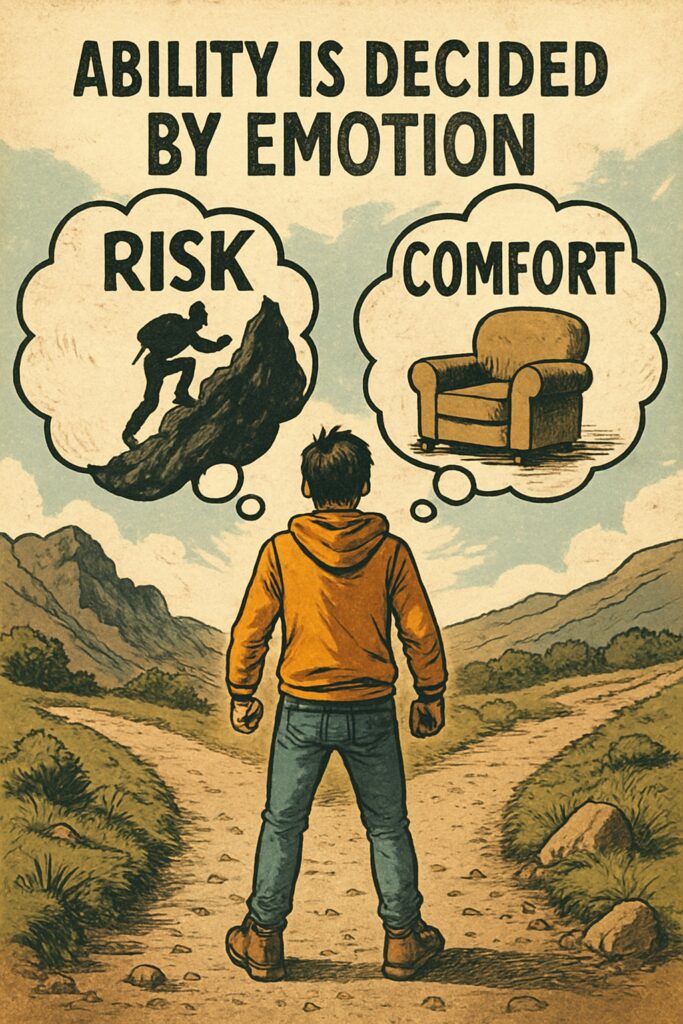

何かができるようになるか否か

そういったのは能力で決まると思われがちだけど、決めるのはいつも感情。

意外ですか?

そうでもないですよ。

できるようになるためには、やらなきゃいけない。

まぁ当然です。

とはいえ、ちょっとやったくらいじゃできないことも多いわけで。

だって、できるかどうか分からないことをするのがチャレンジでしょう。

なので、チャレンジする時って何かが足りていないのです。

で、そういったときに何が起きているか?

その足りない何かを手に入れるのが、面倒だとか、辛そうとか、リスクがありそうだなって感じる。

そんな感情が沸き起こってきて、結局は手を伸ばさなかったりやめたりするわけです。

誰が何をやろうと、それがチャレンジである限り、必ず何かが足りないはず。

なので、足りないうちはできないのは当然であって、それを何とかしたいと思うかどうかって問題ですよね。

なので、能力の問題ではなく、感情の問題でしょう?

やめたらできるようにはならないのは当然で、諦めずにやっていれば何とかなるのは、実は世の常だったりします。

なので、何とかしたしたければ

好きなことをやろう

やることを好きになろう

ってこと。

何をやってもその中には多かれ少なかれリスクは含まれているので、やることを好きになれるかというのが大事な資質・能力と言って良いかもしれない

あと、何をリスクとするか?という問題もある。

これは価値観の問題なのだけど。

苦労することがリスクだ

一時的にでも辛い思いをすることがリスクだ

という価値観もあるでしょう。

しかし

思い通りのことができないことがリスクだ

チャレンジせずに後悔することがリスクだ

という価値観もあるわけで。

自分にとっての本当のリスクは何?というのをはっきりさせておくのが大事だと思います。

他人にとっての、ではなくね。

まず最初に決めなければならないのは、「どうなりたいか」なのかな。

同じで良いのか

同じでは嫌なのか

とかね。