大学に限らず、学びにはモチベーションが必要。

あ、一応言っておきますが、学校での勉学なんて、学びの中のほんの一部に過ぎませんからね。

で、学校は面白いのか?そこにパッションはあるのか?

というのが決定的に大事だと思います。

というのが今回のお話し。

というか、高いモチベーションで多くの経験を積む環境でないと、知識だって経験だって身に付かないでしょう。

面白くもないことをやらされるような環境で、一体何が育まれるのでしょうか?

せいぜい最低限「以下」ですよ。

とか毒を吐いてスッキリしたいわけでは無く、この状況をもっと良くするにはどうしたら良いのだ?ってところが要点です。

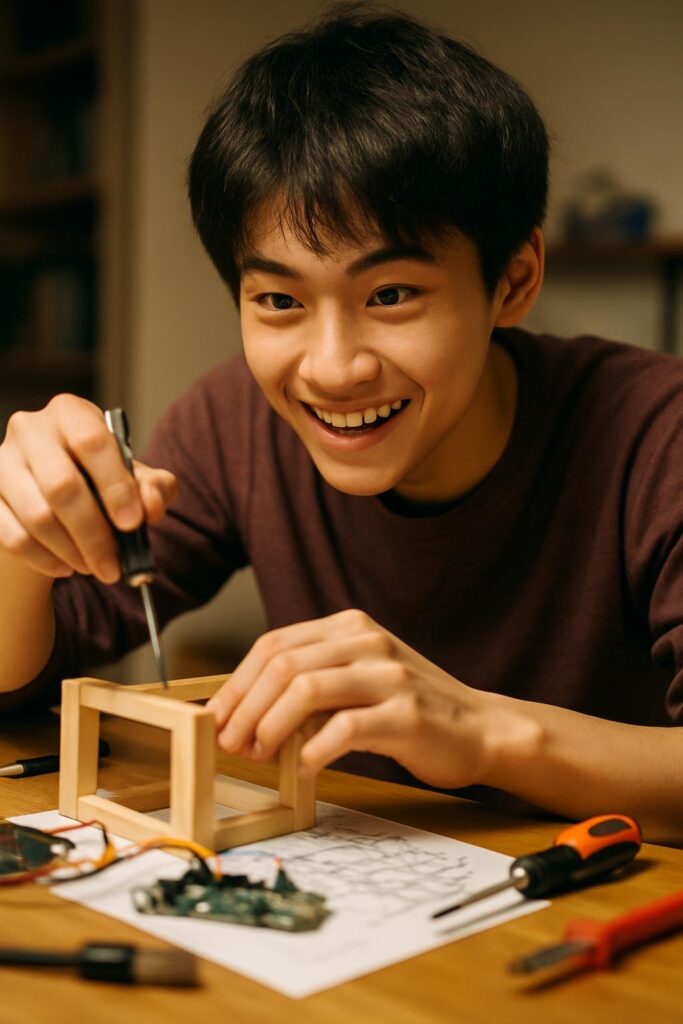

人は面白がって夢中に何かをやるときって、凄く吸収するし、成長します。

そういった環境になっている学校がどれくらいあるのでしょうか?

沢山あるなら良いのですけど、恐らくほとんど無い。

どうも我々は、好きでもないことを苦労してやるのが学びであるとか仕事である、みたいな価値観を持っちゃっているようで、その辺をひっくり返さないとどうにもならんのだろうな、と思います。

例えば、我々理系人間は「力学」とかやるのですが、それが一体何の役に立つのかが分からないまま、必要だと「言われたから」学んでいたりします。

でも、それを自分が好きなことにリアルタイムで役に立てられたら、それはもう面白いはずなんですよ。

目の前で力学の威力を見せつけられて、それによって自分がやりたいことができたら

「力学スゲー!」

ってなるでしょう。

それは語学だって何だってそうだと思います。

で、どうも今は

「四の五の言ってねーで、まずは覚えるんだよ」

そして

「そしたら会社に入れるとか良い給料もらえるとか

何かいいこと起きるだろうからよ」

って感じでしょうか。

「まずはこの最高の登山靴とバックパック買えよ。

そしたら素晴らしい山が目の前に現れるだろうからよ。

この素晴らしいアイテムがあったら登れるに決まってんだろ」

みたいな感じですかね。

嘘ばっか。

あ、言っちゃった。

勉学はできるに越したことはないでしょう。

でも、それらは何かをするためのツールであって、問題は「何をやるか」なのです。

クイズ王になりたいなら、色々知っているだけで完結して良いと思います。

いや、たぶん反射神経とか勇気も要るでしょうけど。

でも、エンジニアとかクリエイターとか、新しいものをつくるのであれば、大事なのは「何ができるか」であって、色々知っていることは必要なことの一部です。

「知ってる」ことに加えて「できる」が無いと、成果は出せません。

凄い学力持ってたとしても、実社会では

「へー、凄いんだねー。

んで?お前何ができんの?」

で瞬殺でしょう。

まぁ、その辺は若い世代も薄々気付いてはいるでしょう。

消費者だって、これだけ世の中が変わっているのに従来通りの教育ビジネスに黙って乗せられているほどバカじゃないわけで。

とはいえ、「じゃぁどうすんの?」というのは正解が無いのが困ったところ。

でも、一つだけ正解らしきものは存在します。

大好きなことを夢中でやることです。

「そうか!じゃ、大好きなゲームやろう!」

ふーん、それでいいならそうしてみたら?

と、皮肉言ってる場合じゃない。

そうじゃなくて、クリエイティブで生産的なことですよ。

形はあっても無くても良いのだけど、自分以外の人に提示して

「わー、すげえな!」

となりそうなもの。

もしくは、そこに向かうものです。

急には無理かもしれないのでね。

すでに何かをやっているなら、それを続けるのがチャンスでしょうし、何も無ければあまり考えずに色々やってみたら良いでしょう。

夢中になってやっていれば、知識もスキルも必要になるでしょう。

どうしても成し遂げたいことがあれば「絶対に必要だ!」と思うでしょう。

その時が学びとして本当に「美味しいとき」です。

そうやって身に付けたものは忘れません。

年長者に聞いてみたら良いですよ。

「学生時代に徹夜して暗記したようなこと、どれくらい覚えてますか?

どれくらい役に立ちましたか?」

って。

「おう!ほとんど覚えてるし、みんな役に立ってるぜ!」

って人はどれくらいいるだろうか。

社会に出てから

「ああ、もっと勉強しておくんだった」

という話しを聞くことがありますが、それは無理だったんですよ。

だって、面白くもなかったし、本当に必要だと感じてなかったのですから。